- <担当科目>

- マクロ経済学、マクロ経済学II、経済学入門II、研究指導(ゼミ)

小寺寛彰 准教授

KOTERA Tomoaki

国の直面する問題の真相を深く追求することがマクロ経済学の醍醐味

私の専門はマクロ経済学です。この分野の研究対象は、国単位での経済事象です。例えば、国内総生産、物価、為替といった新聞でよく見かける単語がそれにあたります。その中でも私が今関心を持っていることは、少子高齢化問題です。先進国の多くでは少子高齢化が急速に進行しており、日本はその中でも特に進んでいる国であることは周知の事実です。この中で、私が現在研究している内容は、i) このまま少子高齢化が進んだ場合、将来の国の財政はどのくらいの悪化が予想されるのか、またどのような経済政策を実行すればその悪化を抑えることができるのか、ii)日本で出生率の低下傾向から脱却できないのは何故か、の二つです。ii)に関しては、「男性が主に仕事、女性が主に育児に従事すべき」という古くから日本社会に根付いている女性への社会規範と関連付けて研究しています。この女性への社会規範は、最近の経済学で注目されている概念です。少子高齢化は先進国の喫緊な問題であることは間違いないので、私の研究が解決の一助となるよう日々研究に勤しんでいます。

経済モデルを使うことで現実の経済現象を論理的に説明できることが大きな魅力

言うまでもなく少子高齢化問題は、日本経済にとっては深刻な問題の一つです。このまま、日本の人口が減っていく一方で、高齢者の割合が高くなっていくと、彼らの年金を支えるために、将来の若年世代に多額の税負担を強いられざるを得なくなり生活が増々苦しくなっていきます。このような事態は、人生の殆どを日本で過ごしてきた私には看過できないことです。このような状態からどうすれば脱却できるかを真剣に考えたいがため、この問題に真正面から向き合いたいと思いました。

ただ真正面から向き合いたいなんてかっこつけたことを言ってはみたものの、現実は要因が複雑に絡み合っているため、主要因をあぶり出すことはかなり困難です。そこで、経済学モデルが役に立つのです。主要因と考えられる要素をモデルに組み込んだ結果、現実経済をうまく説明できれば、それが重要な要因であると論理的に示すことができるのです。その点が経済学で研究することの一つの魅力であると私は思います。

自分の意見や見解を新聞や雑誌を通して伝えることができることも大きな魅力

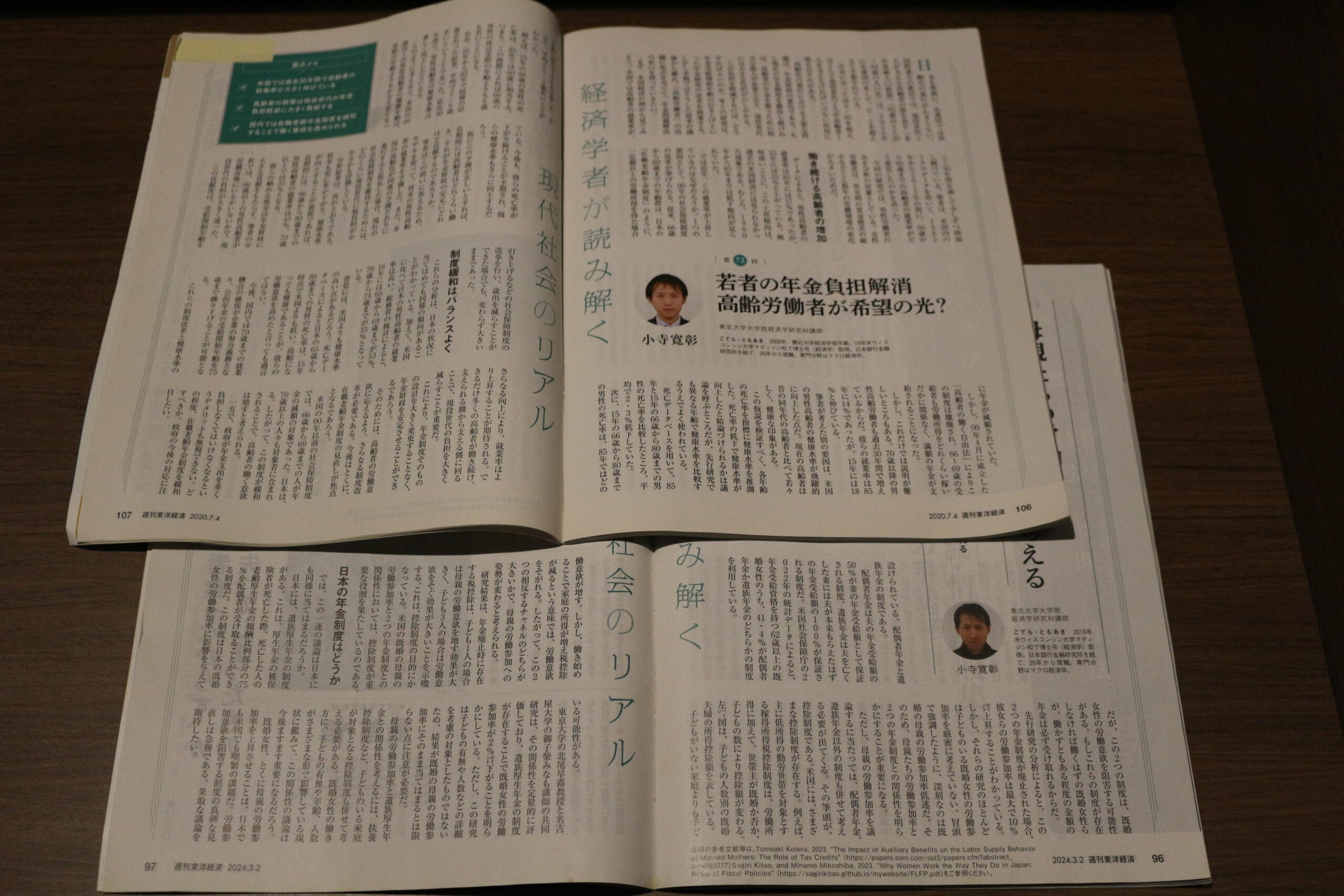

研究対象の少子高齢化問題は、メディアの多くが取り上げているように世間一般が関心を示しています。したがって、新聞や雑誌のコラムの執筆を依頼されることは少なくありません。現に私も二回ほど、週刊東洋経済の「経済学者が読み解く現代社会のリアル」(注: 2025年8月で連載終了)に執筆させていただき、研究者のみならず一般読者からも多くの反応をいただきました。私は自分の研究成果を研究者間のみならず、世間一般の方々にも共有することは研究者として重要な使命であると思います。したがって、コラムの執筆による研究者内外からの反応は研究者冥利に尽きるといっても過言ではないです。今後も、自分の意見や見解を新聞や雑誌を通して積極的に伝えていきたいと思います。

経済学は社会人となった時に必ず役に立つ知識

卒業論文完成だけでなくプレゼンテーション能力の向上も重視することが当ゼミの特徴

私のゼミでは、日本経済が抱えている数多の問題の中から学生の興味ある問題を自主的に選んでもらい、その問題の核心や解決策をできるだけ経済学を使って模索してもらっています。 なお今年度のテーマは、i) 宿泊業の離職率、ii)教育格差と、どれも日本経済では重要な問題に学生は一生懸命取り組んでいます。当然ながら自分たちの研究成果を卒業論文としてまとめ上げることが最終目標ですが、発表を通して自分の成果を聴衆に明確に伝え、また聴衆からの質問に正確に答える力にも注力していることも私のゼミの特徴かと思います。プレゼンテーションスキルは大学卒業後にどの業界に進んでも重要な武器です(意外と思われるかもしれませんが、研究者の世界でもプレゼンテーションスキルはとても重要です)。そのため、プレゼンテーションに関してのアドバイスを前もって講義したり、学生の作成したスライドの添削を行ったりしています。厳しい注文をつける事も多々ありますが、必ずや学生の将来に役に立つことを信じ指導を行っています。

関連リンク